Battersea Parkの西端からチェルシーへとかかる、Albert Bridge。

ホワイトとピンクで塗装された、とても美しい橋です。

「OPENED 1874」とあるので、漱石もこの橋を渡ったのでしょう。

橋を渡ってすぐに左折し、川沿いの道の一本奥の小道Cheyne Walkに入ります。

そして三つ目の角を右折したところが、このCheyne Rowという通りです。

右手に映っている建物がカーライル博物館。

建物の外壁に彫られた「This is Cheyne Row 1708」の文字。

カーライル博物館のスタッフの方が教えてくれました。

漱石の書いているとおりですね。

漱石もこの文字を見たのかな。

カーライル博物館(Carlyle House)の正面。

余は今この四角な家の石階の上に立って鬼の面のノッカーをコツコツと敲く。しばらくすると内から五十恰好の肥った婆さんが出て来て御這入りと云う。

現在は鬼の面ではなく、ライオンの面のノッカーでした。

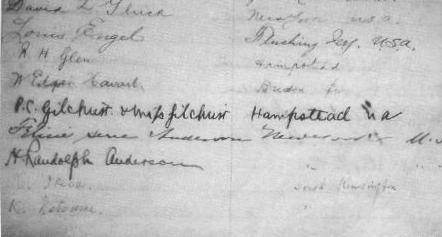

訪問者ノートにある、漱石のサイン(これは倫敦漱石博物館で撮った複製の写真です)。

左下に「K. Ikeda」「K. Natsume」とあります。

ともに漱石によるもの。

婆さんはやがて名簿のようなものを出して御名前をと云う。余は倫敦滞留中四たびこの家に入り四たびこの名簿に余が名を記録した覚えがある。この時は実に余の名の記入初(はじめ)であった。なるべく丁寧に書くつもりであったが例に因ってはなはだ見苦しい字が出来上った。前の方を繰りひろげて見ると日本人の姓名は一人もない。して見ると日本人でここへ来たのは余が始めてだなと下らぬ事が嬉しく感ぜられる。色々なものが並べてある。壁に画えやら写真やらがある。大概はカーライル夫婦の肖像のようだ。後ろの部屋にカーライルの意匠に成ったという書棚がある。それに書物が沢山詰まっている。むずかしい本がある。下らぬ本がある。古びた本がある。読めそうもない本がある。そのほかにカーライルの八十の誕生日の記念のために鋳たという銀牌と銅牌がある。金牌は一つもなかったようだ。すべての牌と名のつくものがむやみにかちかちしていつまでも平気に残っているのを、もろうた者の煙のごとき寿命と対照して考えると妙な感じがする。

内部は小物にいたるまで漱石が書いているままに残っていて、この銀牌と銅牌もありました。

私はなぜか「牌」とはカップのことと勘違いしていて、「漱石の本にはsilverのcupがあると書かれてあるのですが、ご存じないですか?」とスタッフの方に確認したところ、「それは、カップではなくメダルのことだと思いますよ^^」と、メダルの場所に連れて行ってくださいました。帰宅して調べたら、確かに牌とはメダルのことでした。日本人の私よりもイギリス人のスタッフさんのほうが詳しかった^_^;

これらのメダルを前にして、私も漱石とまったく同じ感慨をいだきました。100年前この牌を前にそんな風に感じた漱石も今はもういなくて、今度は私がこの牌の前にこうして立っている。100年後、この牌を前に同じように感慨にふける日本人がきっといるだろう。そのとき私はもういない。

内部は写真撮影禁止ですが、庭はOK。

漱石の言う「十坪ほど」の庭。

小さいけれどきちんと手入れされていて、けれど作りすぎていない、いかにもイギリスらしいお庭でした。

庭から博物館の裏側を望む。

建物の左下に見えているドアが「勝手口」。

中村不折による『漾虚集』(1906年)の挿絵。

勝手口、窓、煙突、芝生の位置まで今と全く同じであることが、おわかりいただけると思います。

本当に、この場所だけ時が止まってしまったよう。

最後に勝手口から庭に案内される。例の四角な平地を見廻して見ると木らしい木、草らしい草は少しも見えぬ。婆さんの話しによると昔は桜もあった、葡萄もあった。胡桃もあったそうだ。カーライルの細君はある年二十五銭ばかりの胡桃を得たそうだ。婆さん云う「庭の東南の隅を去る五尺余の地下にはカーライルの愛犬ニロが葬むられております。ニロは千八百六十年二月一日に死にました。墓標も当時は存しておりましたが惜しいかなその後取払われました」と中々精(くわ)しい。

カーライルが麦藁帽を阿弥陀に被って寝巻姿のまま啣え煙管で逍遥したのはこの庭園である。夏の最中には蔭深き敷石の上にささやかなる天幕を張りその下に机をさえ出して余念もなく述作に従事したのはこの庭園である。星明かなる夜最後の一ぷくをのみ終りたる後、彼が空を仰いで「嗚呼余が最後に汝を見るの時は瞬刻の後ならん。全能の神が造れる無辺大の劇場、眼に入る無限、手に触るる無限、これもまた我が眉目を掠めて去らん。しかして余はついにそを見るを得ざらん。わが力を致せるや虚ならず、知らんと欲するや切なり。しかもわが知識はただかくのごとく微なり」と叫んだのもこの庭園である。

(『カーライル博物館』より)

カーライル博物館のすぐ側、Cheyne WalkにあるCarlyle Mansions。1886年築。

Henry Jamesや T.S. Eliotなど多くの作家がここを住居としました。

ここも、博物館のスタッフの方に教えて頂きました。

ラファエル前派の画家ロセッティの家もこのCheyne Walkに今もあります(写真は後日掲載予定)。

漱石が書いているとおりですね。

Chelsea Embankmentにあるカーライルの銅像と、Carlyle Mansions。

この銅像はラファエル前派の画家F・M・ブラウンが彫ったもので、クリスマスには真っ赤なサンタクロースの帽子を被っていました^^。漱石もこの銅像をきっと見たはず。

Chelsea Embankmentの散歩道。

テムズ河の夕景。

左岸がチェルシーで、右岸がバタシー公園です。

実によく歩いた一日もこれで終わり。

もっともこの近くにも鉄道駅がないため、この後Slone Squareまで延々歩いて帰ったわけですが。一体何キロ歩いたんだろ、この日の私-_-;

今思えばバスで帰ればよかったなぁ。